西北高原所在高寒草甸生产力稳定性与土壤有机碳响应研究方面取得新进展

高寒草甸作为青藏高原主要的植被类型,具有重要的碳汇功能和生态屏障作用。近年来,伴随大气营养元素沉降加剧和降水格局变化,高寒草甸生态系统碳循环过程及其稳定性响应机制,已成为学术界和管理部门共同关注的热点问题。中国科学院西北高原生物研究所高寒生态系统与全球变化学科团组,联合枣庄学院、洛阳师范学院、青海省工程咨询中心有限责任公司及日本国立环境研究所等多家单位,基于青海海北高寒草甸为期8年的多养分(氮、磷、钾)添加与降水改变(±50%)控制试验,在植被生产力稳定性维持机制与土壤有机碳响应规律方面取得重要进展。

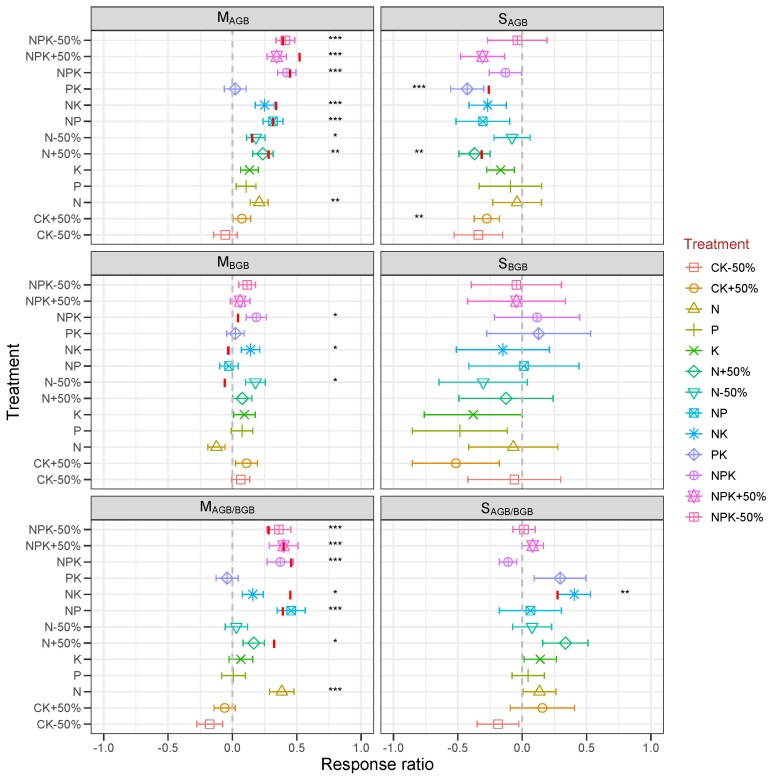

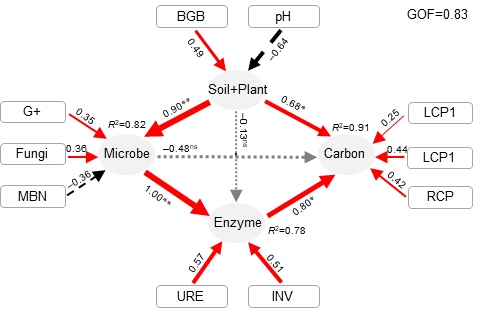

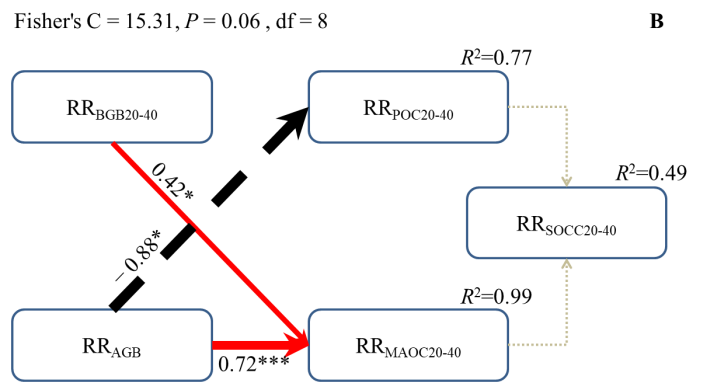

研究结果发现,氮是驱动高寒草甸地上生物量(AGB)增加的关键限制性养分,在与磷、钾联合添加时表现出加性效应;而地下生物量(BGB)对养分添加的响应较弱,并呈现明显的垂直分异:多数处理下表层BGB有所增加(除单独氮添加外),深层BGB则普遍下降。尽管AGB显著提高,其年际波动性也相应增强,群落整体稳定性未发生显著下降,主要归因于不同功能群之间的补偿效应以及优势禾本科植物在稳定性维持中的作用。土壤有机碳含量对氮添加和降水改变的总体响应不显著,但不同组分出现明显分异:氮添加显著提高了表层矿物结合态有机碳含量,而深层土壤中的活性碳组分则呈下降趋势。进一步的土壤微生物及酶活性分析表明,氮添加抑制了深层土壤微生物生物量及水解酶活性,但促进了表层土壤脲酶活性。土壤pH和BGB是调控土壤有机碳稳定的主要因子。

该系列研究表明,在物种丰富度较高的高寒草甸生态系统中,外源养分输入可在提升植被生产力的同时未显著削弱生态系统稳定性,没有出现典型的“生产力-稳定性”权衡关系,但深层土壤碳库的潜在流失风险仍需长期关注。研究成果为高寒草甸适应性管理及碳汇功能维持提供了重要科学依据。相关成果已分别发表于Agriculture,Ecosystems and Environment(中国科学院1区TOP,IF=6.0)、《中国科学:生命科学》和《植物生态学报》上。张法伟博士为论文第一作者和通讯作者。研究获得了青海省重点研发与转化计划国家合作专项项目(2024-HZ-801)、国家自然科学基金(32471752)、青海省寒区恢复生态学重点实验室开放课题(2023-KF-03)等项目的资助。

论文链接:

· https://doi.org/10.1016/j.agee.2025.109917

· https://doi.org/10.17521/cjpe.2024.0243

· https://doi.org/10.1360/SSV-2025-0015

高寒草甸生产力及其稳定性对多养分添加和降水改变的响应比

高寒草甸土壤有机碳变化与生产力、微生物及酶活性的关联模型

高寒草甸土壤有机碳及其物理组分响应比的结构方程模型

青公网安备 63010402000197号

青公网安备 63010402000197号